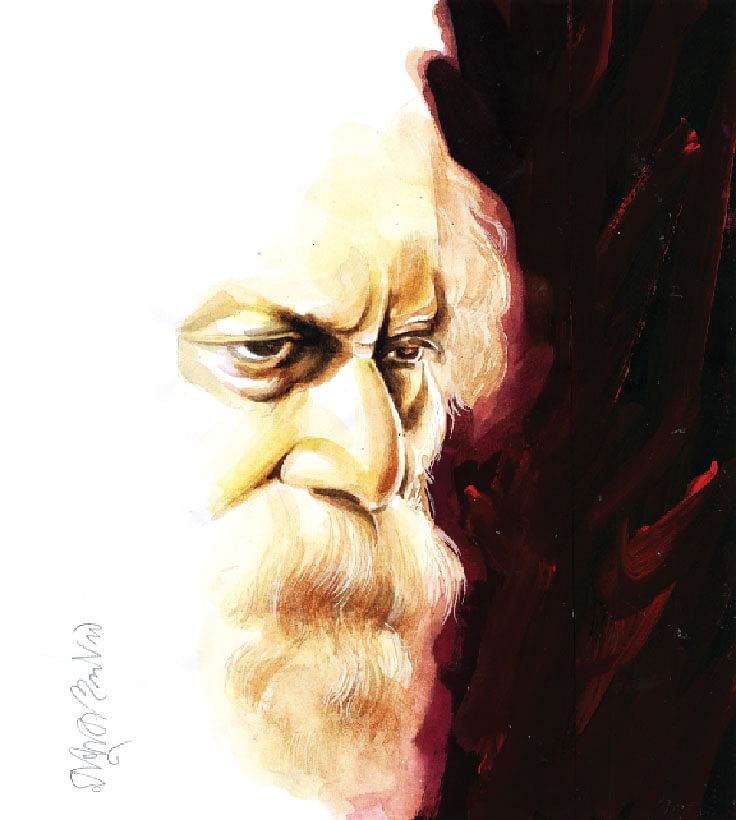

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোস্টমাস্টার’ গল্পের রতন কি কেবলই কষ্ট পেয়েছিল? কেবলই কি হতাশ হয়েছিল? রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল কি তার অন্তর্গত বিপুল বিস্ময়কর শক্তি? নাকি যুগ–যুগান্ত পেরিয়ে রতন এখনো বিদীর্ণ করে আমাদের চিন্তার মর্মমূল? ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের মনস্তত্ত্বের স্বরুপ জানতে হলে পড়তে হবে এই লেখা।

কিশোরকালে পড়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সব ছোটগল্প। ‘হৈমন্তী’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘ছুটি’ ইত্যাদি অসংখ্য গল্প পড়ে হু হু করে কেঁদেছিলাম। কেন কেঁদেছিলাম? তখন মনে প্রশ্ন আসেনি। এখন বুঝতে পারি, ছোটবেলায় গল্পগুলো পড়তে পড়তে গল্পের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। ফটিক আর রবীন্দ্রনাথের ‘ছুটি’ গল্পের ফটিক ছিল না, নিজেই হয়ে গিয়েছিলাম ফটিক।

‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের কথা ধরা যাক। এই গল্পে বারো-তেরো বছর বয়সী পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালিকা রতন পোস্টমাস্টারের কাজকর্ম করে দেয়। পাঠক হিসেবে কিশোর বয়সে রতনকে কিশোরী হিসেবে আলাদাভাবে লিঙ্গভেদ করিনি। গভীর অনুভবে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে মিলেমিশে বিলীন হয়ে গিয়েছিল রতন। তাই রতনের কষ্ট হয়ে গিয়েছিল নিজের কষ্ট। মনোচিকিৎসক হিসেবে এখন গল্পগুলো পড়ে বুঝতে পারি, এই কষ্ট হচ্ছে আবেগ। জীবনযন্ত্রণার মর্মভেদী আবেগ—কষ্ট। আবেগের শ্রেণিবিন্যাসে ‘সস্তা আবেগ’ বলে কিছু নেই। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আবেগ জাগানো যায় না। অন্তর্জগতের প্রেষণা নাড়া পেলে আবেগের আলোড়ন ওঠে। চিন্তাজগতের আলোড়ন জাগিয়ে তোলে আবেগ। বাইরের ও ভেতরের উদ্দীপকের কারণে আবেগ জাগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আবেগ জাগানোর সঙ্গে রয়েছে মস্তিষ্কের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সরাসরি সংযোগ। প্রেষণার সঙ্গে আবেগ যুক্ত হলে বেগবান হয় মোটিভেশনাল ফোর্স বা ভেতরের গতি। এই গতি মানুষকে টেনে নিয়ে যায় লক্ষ্যের দিকে। মানুষ তখন সফল হয়। ফোর্স বা মনঃশক্তি বাধা পেলে ব্যর্থ হয় মানুষ, হতাশ হয়।

‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের রতন কি কেবলই কষ্ট পেয়েছিল? কেবলই কি হতাশ হয়েছিল? রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল কি তার অন্তর্গত বিপুল বিস্ময়কর শক্তি? নাকি যুগ থেকে যুগান্তরে শক্তিময় শব্দের ভেলায় চড়ে রতন এখনো বিদীর্ণ করে আমাদের চিন্তার মর্মমূল? আমরা কি সমব্যথী হয়ে যাই না? রতনের আবেগে, চিন্তায়, প্রত্যক্ষণে বিলীন হয়ে যাই না? যাই। এ আবেগ, এ চিন্তন, এ প্রত্যক্ষণ, এ প্রেষণা হচ্ছে মনস্তত্ত্বের মূল কয়েকটি স্তম্ভ। গল্পগুচ্ছের শব্দের গাঁথুনি এভাবে চরিত্রদের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সংযোগ তৈরি করে দেয়, পাঠকের মনে জাগায় সমানুভূতি। এটাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে ‘এমপ্যাথি’। তা যুগে যুগে কালজয়ী সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে শিল্পরূপে। প্রিয় পাঠক, আসুন আমরা দেখি জীবনের কোন ঘটনা রতনের মনস্তত্ত্বে তুলেছিল আলোড়ন:

উদ্বেলিত হৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, ‘দাদাবাবু আমাকে ডাকছিলে?’

পোস্টমাস্টার বলিলেন, ‘রতন, কালই আমি যাচ্ছি।’

রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে?

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চট্পট্ হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?’

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, ‘সে কী করে হবে।’ ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব, তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, ‘সে কী করে হবে’।

মনস্তত্ত্বের ‘ফাইভ ফ্যাক্টর মডেল’ দিয়ে পরিবেশ-পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দেখতে পারি আমরা।

পোস্টমাস্টার কালই বাড়ি যাচ্ছেন। চলমান জীবনে বাড়ি যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। এই ঘটনা নাড়া দিয়েছে রতনের থট প্রসেস তথা চিন্তনপ্রক্রিয়া—মাথায় অনেক ভাবনার উদয় হয় তখন। আচরণেও পরিবর্তন হয়—আস্তে করে উঠে রুটি বানাতে চলে যায়, অন্যদিনের মতো চট্পট্ভাব দেখা যায় না। দাদাবাবুর সঙ্গে যাওয়ার গোপন ইচ্ছা (প্রেষণা) তখন জেগে ওঠে। মনের স্বচ্ছতা ও ব্যাকুলতা নিয়ে তাই প্রশ্ন করে বসে, তাকে নিয়ে যাবে কি না। জীবনের বাস্তবতা ডিঙানোর শক্তি নেই পোস্টমাস্টারের। নেতিবাচক উত্তর—‘সে কী করে হবে’ একটি জটিল ইভেন্ট বা বাক্যবুলেট হিসেবে গেঁথে যায় রতনের বুকে। এমন বুলেটের ধকল কাটিয়ে ওঠা কঠিন। রতনের মনে কঠিন বুলেট অচেনা যন্ত্রণার পেরেক ঠুকে দেয়। অবোধ্য দুর্মর আবেগের জন্ম দেয়। ঘটনা এখানে শেষ হয়ে গেলে সেটি হতো স্বাভাবিক আবেগের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই নির্মম খবর বুক পেতে নিয়েছে অনাথ বালিকা রতন। সে কাঁদেনি, ওই মুহূর্তে আর কোনো প্রশ্ন করেনি। না কাঁদা, কিংবা প্রশ্ন না করার মধ্য দিয়ে রতনের মনস্তত্ত্বের রহস্যময় গভীর শিল্পিত আবেদন পাঠকচিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে।

কাজে জবাব দিয়ে পোস্টমাস্টার বাড়ি চলে যাবেন। বিষয়টা বলার পর কথা থেমে যায় উভয়ের। লেখক তখন পরিবেশে ঢুকে যান। মিটমিট করে তখন প্রদীপ জ্বলার কথা এল। ঘরে জীর্ণ চাল ভেদ করে মাটির সরার ওপর টপটপ করে বৃষ্টির জল পড়ার প্রসঙ্গ এল। এটা কি পরিবেশের দৃশ্যমান প্রদীপ কেবল? দৃশ্যমান জল ঝরা? মূলত এ গল্পের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় লেখক সার্থক শব্দ ও রূপক ব্যবহারে বিশেষ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। ভাবনাতত্ত্ব আর কল্পনাশক্তির বিপুল ব্যবহারের প্রমাণ রেখেছেন। সাহিত্য-শিল্পের অনবদ্য উপকরণ-প্রকরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রতনের মনের প্রদীপ আর বুকভাঙা কান্না, অশ্রু ঝরার কথা কি পাঠকভাবনায় জেগে ওঠে না? ওঠে। শব্দ ও রূপক (মেটাফোর) ব্যবহারের বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল বলেছেন, ‘দুটি অসম জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার বিরল প্রতিভা থাকে সার্থক রূপকস্রষ্টার, এই গুণ ঠিক চেষ্টা করে আয়ত্ত করবার নয়।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘রূপক ব্যবহারে যদি কেউ দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, চরম উৎকর্ষ দেখা যাবে তাঁর সৃষ্টিতে।’

দেখা যাচ্ছে, প্লেটোর ভাববাদ বা ভাবনাতত্ত্ব, অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদ―চিন্তন ও প্রতিভার নৈপুণ্য, রোমান্টিক যুগের কবিদের কল্পনাশক্তি, রবীন্দ্রনাথ–কথিত মনের মিল―অনুভূতি-অনুভব, উপলব্ধির ভেতর থেকে গভীর সত্যকে উদ্ঘাটন করার প্রণোদনা; প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাস্তবতাবোধ ও জীবনবোধ সাহিত্য সৃজনে বড় ভূমিকা রাখে।

রবীন্দ্রনাথ তার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর এ গল্পে, সাহিত্যে-কবিতায়।

এ গল্প পাঠে কিশোরপাঠকের কান্নার মতোই বড়দের কান্নার মর্মযাতনাও পরানের গহিন থেকে জেগে ওঠে। চলমান গল্পে একটু পরই দেখা যায়:

প্রভু (পোস্টমাস্টার) কহিলেন, ‘রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।’ এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেক দিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, ‘না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাইনে।’

আবার দেখা যায়:

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন, পকেট হতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, ‘দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না’ বলিয়া একদৌড়ে সেখান হতে পলাইয়া গেল।

অর্থের বিনিময়ে মমতা ফেরত দেয়নি রতন। মমতার বিনিময়ে পোস্টমাস্টারকে তো বটেই, পাঠকচিত্তেও শক্ত করে ঠুকে দিয়েছে মমতার পেরেক। অনাথ বালিকা কীভাবে অর্জন করল এই মহত্ব? মানবীয় মহৎ সত্তায় তার আবেগ রঞ্জিত হয়েছে। এই আলোকিত রূপ কেবলই পাঠককে এনটারটেইন করে না, কেবলই মন জোগায় না, পাঠকের সমগ্র সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। ঘটনার পর ঘটনা রতনের ভাবনার জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবেগের ঘরেও বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। আচরণেও ঝড় তোলে। অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পায় বিষাদময়তা। দেহের মধ্যেও ঘটিয়ে দেয় জৈবরাসায়নিক পরিবর্তন। একই সঙ্গে পাঠকহৃদয়েও ঘটে যায় সমপরিবর্তন-সমভাবে পাঠক উপলব্ধি করে রতনকে। রতন আর এককভাবে রতন থাকে না। পোস্টমাস্টারও আর উলাপুর গ্রামে বসে থাকেন না। শতবর্ষ পরও বর্তমানে এসে উপস্থিত হয় তারা। এটাকেই বলে সত্তার বিপুল বিস্ফোরণ, জেগে ওঠার উদাহরণ। প্রকৃতির সঙ্গে মনোজগতের সেতুবন্ধন রচনা করার অসাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায় রবীন্দ্রকবিতা ও গানে। কিন্তু ছোটগল্পের মাধ্যমে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মনোজগতের ভেতর শৈল্পিক ঢঙে প্রবেশ করিয়ে দিতে পেরেছেন, তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। জীবনের ভেতর প্রকৃতির এই শৈল্পিক ক্যানভাসকে কখনো বাহুল্য মনে হয় না, বরং আমূল বদলে দেয় জীবনবোধ। রূপক-উপমার জীবনঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণ গল্পের সঙ্গে একাত্ম করে তোলে জীবন। গল্পের চরিত্রও পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়; পরিবেশও আমূল বদলে যায় তখন। মনস্তত্ত্বের ফাইভ ফ্যাক্টর মডেলের বড় একটি অনুষঙ্গ হচ্ছে এই পরিবেশ। দেখা যায় রবীন্দ্রগল্পে বিস্ময়করভাবে বিলীন হয়ে আছে মনস্তত্ত্বের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা। নিজস্ব জীবনবোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন এ ধরনের শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লবে। প্রিয় পাঠক, লক্ষ করুন, গল্পের শেষের একটি অংশে পোস্টমাস্টারের অনুভূতি:

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মকথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং এই নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার!

অনাথ বালিকার মমতার সঙ্গে পোস্টমাস্টারের বিচ্ছেদ সব বয়সী পাঠককে কাঁদায়। কিন্তু এটাই জীবনের বাস্তবতা। পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়। সম্পর্কে বিচ্ছেদ হয়। বাস্তবতার কঠিনতম সত্য বুকে ধারণ করে এগোতে হয়। কেবল আবেগের বাঁধনে জড়ানোর নামই জীবন নয়। একই সঙ্গে নিজস্ব কগনিশন বা অবহিতির মধ্যে আসতে হবে পরিবর্তন। যেমন পরিবর্তন ঘটেছে পোস্টমাস্টারের কগনিশন বা চিন্তায়। বাস্তবতা মানতে হবে। বাস্তবতা মানার নামই জীবন। ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে জীবনের এই সত্যের প্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে আমরা আবিষ্কার করি অন্য রবীন্দ্রনাথকে। এই বিজ্ঞানী গভীরতম উপলব্ধির ভেতর থেকে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন জীবনঘনিষ্ঠ ও বিজ্ঞাননির্ভর অসংখ্য গল্প। তাঁর গল্পের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে বিজ্ঞান, লুকিয়ে আছে জীবনবোধ।

নৌকা ছেড়ে যাওয়ার পর, প্রিয় পাঠক, আসুন আমরা রতনকে একবার দেখে নিই:

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টঅফিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে, সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না।

বিশ্বাস এবং আশা জীবনে বেঁচে থাকার প্রাণরসায়ন। সবকিছু হারাব জেনেও মানুষ বাঁচে আশায়, বাঁচে বিশ্বাসে—এটি শুধু সাহিত্যের ভাষা নয়, কেবলই জীবনবোধ কিংবা জীবনদর্শন নয়। এখানেও লুকিয়ে আছে মনস্তত্ত্ব; সহজ মনোবিজ্ঞানের মানসিক প্রক্রিয়ার (মেন্টাল প্রসেস) প্রতিফলন। ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে হঠাৎ কথক হিসেবে লেখক রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছেন পাঠকের সামনে। পাঠক দেখুন, লেখক কী বলছেন:

হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ি কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

ক্ষুদ্র আলোচনায় ব্যাপকতর এই জীবনবোধ ও বিজ্ঞান তুলে ধরা কঠিন কাজ। তবু গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে সাধারণ মনোবিজ্ঞাননির্ভর সহজ আলোচনা করার আশা রাখি।