আলোচক:

রওনক জাহান: রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; ডিস্টিংগুইশড ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

পারভীন হাসান: উপাচার্য, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

আবুল মোমেন: লেখক ও সাংবাদিক

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিশেষ ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

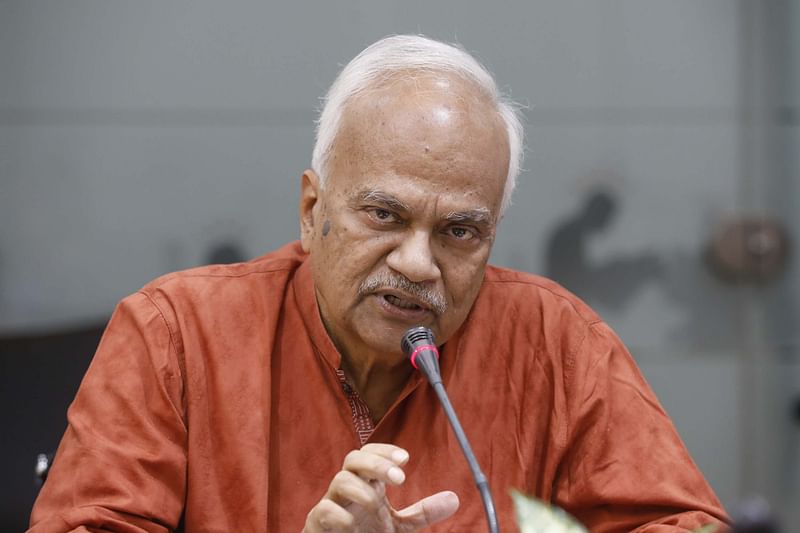

বিনায়ক সেন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

সঞ্চালক:

সাজ্জাদ শরিফ: নির্বাহী সম্পাদক,

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে নানা স্তরের মানুষ কতগুলো সাধারণ স্বপ্ন ও প্রত্যাশার ভিত্তিতে নিজেদের জীবন সে সময় বাজি রেখেছিল। আমরা বলতে পারি, মুক্তিযুদ্ধের আগের ধারাবাহিক আন্দোলন ও ঐতিহাসিক ঘটনাধারা এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সবার মধ্যে একটা অলিখিত দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছিল। সেসব আমরা আজ বুঝতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্যাপনপর্ব পার হয়ে এসে সে দায় আমরা কতটা পালন করেছি, কতটা আমাদের করার আছে, কী করে সে দায় পালন করব—সেসবও আজ আমরা বুঝতে চাইব।

পাকিস্তান আমলে আমাদের রাজনীতি যেমন এগিয়েছে, তার আগে থেকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীরাও নানাভাবে বাঙালির অধিকার বা স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের পয়লা জানুয়ারি প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে সংস্কৃতি সম্মেলন হয়েছিল। পরের কয়েক বছর পরপর কুমিল্লায়, ঢাকার কার্জন হলে, কাগমারী সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়। ’৬১ সালে আইয়ুব খানের বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বিভিন্ন জেলায় ভালোভাবে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ আয়োজিত হলো। ১৯৬০-এর দশকজুড়ে একটা সাংস্কৃতিক জাগরণ হয়েছিল। সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলনের কথাটি বলা হয়েছে। তখনই স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি বঙ্গবন্ধু তুললেন। এই জাগরণের প্রেক্ষাপটের পেছনে সংস্কৃতিসেবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরাও ভূমিকা পালন করেছেন। এর ভেতর থেকেই বাঙালির আত্মসত্তার চেতনা এসেছে।

১৯৬০-এর দশকে একুশে ফেব্রুয়ারিতে অনেক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বারবার লেখা হয়েছে অসাম্প্রদায়িকতার কথা, বাঙালির উদার মানবিকতার ঐতিহ্যের কথা। শিক্ষিত বাঙালির মনে এমন একটি প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল যে পাকিস্তানের মতো ধর্মভিত্তিক পশ্চাৎপদ চিন্তার দেশ থেকে বেরিয়ে এসে একটি মানবিক, উদার ও অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠিত হবে।

পরবর্তী সময়ে যে কার্যক্রম হয়েছে, তা শিক্ষিত নাগরিক সমাজের সীমা ছাপিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আলোকিত করতে পারেনি। রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে যখন বৃহত্তর আন্দোলন ডাকা হয়েছে, তাতে কৃষক-শ্রমিকসহ সব মানুষ তাতে যোগ দিয়েছে। আমরা মনে করেছি, তাদের মধ্যেও একই চেতনা কাজ করেছে। তারা বিভিন্ন আন্দোলন–সংগ্রামে যুক্ত হয়েছে, স্বাধীনতা চেয়েছে। কিন্তু তাদের আমরা আলোকে উদ্বুদ্ধ করিনি। স্বাধীনতার মাধ্যমে আমরা কী চাইছি, তা তাদের বোঝানো হয়নি। ১৯৭৫ সালের পর যে পাকিস্তানি ধারার রাজনীতি ফিরিয়ে আনা হয়েছে, তাতেও কিন্তু মানুষ যোগ দিয়েছে।

১৯৭০-এর দশকের শুরুতে পেট্রোডলারের বিস্ফোরণ ঘটল। প্রথমবারের মতো আমাদের গ্রামীণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরব সংস্কৃতির পরিচয় ঘটতে শুরু করল। তাদের ভেতর দিয়ে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামপন্থী সংগঠনগুলো কাজ করতে শুরু করল। এখন অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রটা হয়তো আওয়ামী লীগ শাসন করছে, কিন্তু সমাজ ব্যাপক জামায়াতীকরণ ঘটেছে। আওয়ামী লীগের বহু সাধারণ নেতা–কর্মীর মন জামায়াতের ভাবনার অনেক কাছাকাছি। ১৯৬০-এর দশকের মূলধারার রাজনীতি কিংবা তার সংস্কৃতি যে জায়গায় ছিল, তার সঙ্গে এদের কোনো সংযোগ নেই।

এখন শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। বস্তির ছেলেরাও স্কুলে যাচ্ছে, নাগরিক সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘটছে। অথচ ১৯৫০ ও ’৬০-এর দশকের যে চেতনার ফল বাংলাদেশ, সে চেতনা তাদের কাছে যায়নি। সামাজিক অঙ্গনে তার ধারাবাহিকতা আমাদের রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অঙ্গনও রক্ষা করতে পারেনি। আমাদের শিক্ষাটা ক্রমাগত সংকীর্ণ হতে হতে কেবল মুখস্থ আর পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে গেল। শিক্ষার ভেতর থেকে যে আলোকায়ন হবে, সাংস্কৃতিক চেতনার জাগরণ ঘটবে, তার আর অবকাশ থাকল না। মানুষগুলোর সংস্কৃতিচেতনা শিক্ষাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চেয়েও খারাপ অবস্থায় চলে গেল।

এক-দেড় দশক ধরে আরবীকরণের জন্যও একটা গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। তারা মানুষের কাছে নানাভাবে তাদের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। সমাজে ভয়ানকভাবে তাদের প্রচারণা চলছে। গোঁড়া ইসলামের প্রচারণা সমাজে ভেদ সৃষ্টি করছে। কট্টরপন্থীরা চালকের ভূমিকায় চলে আসছে। আমরা কোনোভাবে সেগুলো প্রতিরোধ করতে পারিনি। একসময় যাঁরা ধর্ম পালন করতেন, তাঁরা জীবনেরও রসগ্রাহী ছিলেন। আমাদের এক নানা বেশ ধর্ম পালন করতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ একটি রসগ্রাহী সত্তা। তিনি সুর সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরবি, ফারসি, ইংরেজি কবিতা মুখস্থ বলতে পারতেন। জীবনকে তাঁরা বাইরে ফেলে রাখেননি।

১৯৫০ বা ’৬০-এর দশকের আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর উদার মানবিকতার কথা পেয়েছি। তারই ভিত্তিতে আইনের শাসন আর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা এসেছে। কিন্তু এ ধারণাগুলোকে আমরা বেশি দূর নিয়ে যেতে পারিনি। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চেতনার স্তর কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের আলোয় আলোকিত করা যাবে, তার কোনো ভাবনা আমাদের রাজনীতির মধ্যে নেই।

যারা নতুন অর্থবিত্তের মালিক হচ্ছে, তারা এই জীবনমুখী সংস্কৃতির মধ্যে নেই। তারা গোঁড়া ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। আগে রাজনীতি হতো জাতীয় ঐক্য কিংবা কর্মসূচি কীভাবে হবে, সেগুলোকে কেন্দ্র করে। এখন কাজে লাগানো হচ্ছে ধর্মকে।

উদারপন্থী মুসলমানরা এ পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করছে না। গণজাগরণ মঞ্চের নেতাদের ‘নাস্তিক’ রব তুলে কোণঠাসা করার চেষ্টার পরে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর কীভাবে এর ফসল আমরা সংগঠিত করব, পুনর্গঠন করব এবং একে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, তা নিয়ে সুচিন্তিতভাবে আমরা কোনো কাজ করতে পারিনি। যেটুকুও–বা শুরু হয়েছিল, হুদা কমিশনের রিপোর্টের মাধ্যমে শিক্ষায় একটা পরিবর্তন আনা কিংবা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন—১৯৭৫ সালের পরে সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগুলোর প্রতি এ সময়ের সরকারের অঙ্গীকারও দুর্বল। ফলে সেখান থেকে আমরা আর ফিরে যেতে পারিনি। এখন চতুর্থ বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে, বিশ্বায়ন হয়েছে, সমাজতন্ত্রেরও নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও ফসলকে আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে কীভাবে কাজে লাগাব, এ রকম পরিস্থিতিতে তা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।

দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু ১৯৬৯-’৭০ সালের দিকে এ চিত্র পুরোপুরি উল্টে যায়। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা নাই–বা বললাম। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান বা অধিবাসীরা ১৮৭২ সালের শুমারি থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত এক শতাব্দী ধরেই সমকক্ষতার লড়াইয়ের প্যারাডাইমের মধ্যে ছিল; প্রথমে বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে, পরে পাকিস্তানিদের সঙ্গে।

বাংলাদেশ নিয়ে আমার আশাবাদের উৎসের কথা বলতে চাই। ১৯৭২ সালেও আমরা মনে করেছি, অনেক বড় কিছু অর্জনের জন্যই বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে। ’৭৫-এর বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, ’৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, ’৭৬ থেকে ’৮১ সালের মাৎস্যন্যায়, পাল্টাপাল্টি অভ্যুত্থান, এরশাদবিরোধী আন্দোলনের মতো এত সব রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যেও আমাদের কখনো মনে হয়নি যে আমরা বড় কিছু অর্জন করতে পারব না। এ আশার উৎস মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের আগের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের চর্চা।

মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা বা আমাদের সংবিধানের মূল আদর্শগুলো রাতারাতি আসেনি। আমার দেখা নয়া চীন বইয়ে তরুণ বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ সর্বস্তরে চীনের মতো না হলে তো দেশ-জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা কেন অবাক হব? সমকক্ষতার লড়াইয়ের পরে আসে আদর্শের নির্মাণের বিষয়টি। আদর্শের নির্মাণের পেছনেও একটি বড় ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা ছিল। এর পেছনে অর্থনীতিবিদ, কবি, রাজনীতিবিদ ও সংস্কৃতির সংগঠকদের ধারাবাহিক অবদান ছিল। আদর্শ নির্মাণের দীর্ঘ পরম্পরায় আমাদের সংবিধানের চারটি স্তম্ভ এসেছে।

সমাজতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার ধারণা এ দেশে রাতারাতি আসেনি। আদর্শের নির্মাণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের আগের এবং পরবর্তী ইতিহাসের বড় অর্জন। সেখানে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটা প্যারাডাইম খুব সচেতনভাবে বলা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করেই এটা বলেছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের ১৯৪৯ সালের ঘোষণা ও কর্মসূচিতে প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বার্তা আছে। ’৬৪ সালের পুনরজ্জীবিত আওয়ামী লীগে, ’৬৭ সালে আওয়ামী লীগের দলীয় ঘোষণা কর্মসূচিতে, ’৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে,’৭১ সালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীনের একাধিক ভাষণে এর উল্লেখ আছে।

তবে বাস্তবতা এভাবে এগোয় না। আমরা শুধু পরিকল্পনার জগতে বাস করি না, বরং আমরা সত্যিকার অর্থেই সামাজিক এবং শ্রেণিস্বার্থতাড়িত। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের জাতীয়তাবাদেও আমরা দুটি প্রবণতা দেখতে পাব—একটি রক্ষণশীল, আরেকটি প্রগতিশীল। রক্ষণশীল প্রবণতাটি এলিট বা ধনিক শ্রেণির ব্যবসা-শিল্প ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বিকাশের সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তিগত স্বার্থ অনেক সময় জাতিগত স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়। অন্যটি কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতি মানুষের আন্দোলনের ধারা। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে একাত্তর পর্যন্ত এই ধারারই প্রাধান্য ছিল। ১৯৬০-এর দশক থেকে আইয়ুব খানের সময়ে একটা শিল্প-বুর্জোয়া, আমলা ও ধনিক শ্রেণি তৈরি করার প্রবণতা দেখা যায়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদেরও আমলে নিয়েছিল। ঘোষণা ও কর্মসূচিগুলো অনুসরণ করলে মনে হবে, কোথাও কোথাও এটা বামপন্থার দিকে চলে যাচ্ছে, আবার কোনো কোনো জায়গায় মধ্যপন্থার দিকে থাকার চেষ্টা হচ্ছে। রাজনৈতিক অবস্থা আর বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপের ওপর ভিত্তি করে এ দুইয়ের মধ্যে সচেতন একটা সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায়।

জাতীয়তাবাদের এই দুই প্রবণতাকেই আওয়ামী লীগ ধারণ করেছিল। একটা সময়, বিশেষ করে ছয় দফা ভালো করে পড়ে দেখলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ফিসক্যাল ফেডারেলিজমের কথা আছে। বোঝা যায়, একটা প্রাগ্রসর চেতনা থেকে এটা লেখা হয়েছে। ’৭২ সালের সংবিধান বিতর্কে জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীল প্রবণতাটি জয়ী হয় এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধারণা চলে আসে। ধনিক শ্রেণি যাতে কোনোভাবেই প্রভাবশালী হয়ে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে, এই মর্মে স্পষ্ট একটা অবস্থান ছিল।

প্রশ্ন হলো, ১৯৬০-এর দশকে মাত্র ৫ শতাংশ মধ্যবিত্ত যত বড় বড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারল, এখনকার মধ্যবিত্ত ৩০ শতাংশ হয়েও কেন সাম্য বা স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সুবিধাবাদিতার প্রবণতা থাকে। আবার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে পরার্থপরতারও প্রবণতা থাকে। ষাটের দশকে মধ্যবিত্ত পরার্থপর হওয়ার বড় কারণ হলো সেটা কেবল অর্থনৈতিকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল না, এর সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাও ছিল। আমাদের ৩০ শতাংশ অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত বৈশ্বিক বা অর্থনৈতিকভাবে সফল হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবিতার উপাদান অনুপস্থিত। জ্ঞানমনস্কতার পেছনে এরা ছুটছে না, ব্যক্তিগত স্বার্থের তৎপরতাই এদের মুখ্য। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতসহ বহু দেশেই আমরা এটি দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের কাছের সমস্যা উন্নয়নের; দূরের সমস্যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার। অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, দূরের লক্ষ্য এখনই অর্জন করা যাবে না বলে তাকে ভুলে গেলে চলবে না। তাকে মনে রেখেই কাছের লক্ষ্যগুলোকে অর্জন করতে হবে। আমরা আগে সব ব্যর্থতার জন্য শ্রেণিস্বার্থকে দায়ী করতাম, এখন রাজনীতিকে করছি। কিন্তু রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার পেছনে বৃহত্তর কারণ আছে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি বা সংবিধানের সমতামুখী আদর্শগুলো বাস্তবায়ন না হওয়ার একটা কারণ হলো আমরা এখন টাকার পেছনে ছোটা একটি সমাজে পর্যবসিত হয়েছি। এ ধরনের সমাজ কোনো রীতিনীতি-নিয়ম-রুচি মেনে চলে না। কেন আমরা একটি জ্ঞানমনস্ক সমাজে পরিণত হতে পারলাম না, সেটি গভীরভাবে ভাবা দরকার। এ জন্য হয়তো আমাদের আরও বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। এমন কিছু বেশি সময় তো পার হয়নি।

অনেকের ধারণা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবধারিত একটি বিষয় ছিল। ইতিহাসে অবধারিত কিছু হয় না। স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিস্থিতিকেও ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মুক্তিযুদ্ধকে আমরা কী দিয়েছি—এই প্রশ্নের উত্তরে বলব, আমরা টেকসইভাবে একটি রাষ্ট্রকাঠামো দাঁড় করাতে পেরেছি। আমাদের এখানে সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় কোনো প্রতিষ্ঠানই ছিল না। আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছি। স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে ফেরত পাঠালেন, সেটা অন্যতম স্মরণীয় একটি ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপের দিকে তাকালে আমরা এর মূল্য অনুভব করব।

স্বাধীনতার পরের ৫০ বছরে আমরা একটি আর্থসামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। তার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য কমেছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে, খাদ্যনিরাপত্তা এসেছে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এসেছে, নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। এগুলো রাতারাতি হয়নি, বিভিন্ন সময়ে তৈরি সোপানের মধ্য দিয়ে হয়েছে। আমরা যারা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করেছি, তারা জানি যে বিভিন্ন দেশে এ ধরনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার আগেই বাংলাদেশে সেগুলো গৃহীত হয়েছিল। বাংলাদেশের মূল উন্নয়নের ধারার পথে একধরনের ঐকমত্য আছে। এ নিয়ে একসময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে যে পার্থক্য আমরা ভাবতাম, তা এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে কম।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবচেয়ে বেশি দুর্বল হয়েছে আমাদের রাজনীতি। সে জন্য এর মধ্যকার সমস্যাগুলো রাষ্ট্রীয় সমস্যায় পর্যবসিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত খাদ্যনিরাপত্তার সংকটের সময় আমরা একদলীয় ব্যবস্থায় গিয়েছিলাম। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে প্রথম ধাক্কা বাকশাল থেকে এসেছে। এর পরে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর আগমন কিংবা বিভিন্ন দল থেকে দলছুটদের নিয়ে করা দল প্রভৃতিকে রাজনৈতিক শক্তির বিকৃতি বলা যেতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে ভিন্ন দলের লোকজনের কেনাবেচাও আমরা দেখেছি। রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতান্ত্রিক মনোভাব থাকবে না, অথচ দলগুলো প্রতিষ্ঠান ঠিক রাখবে—এটা একটা অসম্ভব বিষয়।

তাই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার বিষয়টি চলে আসে। যে দলগুলো এসবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেনি, তারাও আজকাল এসব আয়ত্ত করে নিচ্ছে। আগামী দিনে এরা প্রতিযোগী অবস্থানে যাবে, তেমন সুযোগ আমি দেখছি না। ২০০৬-০৭ সালে আন্দোলন করে আমরা বলেছিলাম, বাণিজ্য করতে ট্রেড লাইসেন্স লাগে, অথচ রাজনৈতিক দল করতে কোনো লাইসেন্স লাগে না। পরে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে এটি করা গেছে। দলগুলোকে এখন টাকাপয়সার হিসাব অন্তত দিতে হয়। এগুলো নাগরিক সমাজেরই অবদান।

আরেকটা বিষয় হলো বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা। কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ার মধ্য দিয়েই শুধু নয়, মানবিক দিক থেকেও বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে আমরা স্থাপন করেছি। এর বড় উদাহরণ হলো শরণার্থী হিসেবে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া।

আমি বলব, বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের উদ্ভব ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। নাগরিক সমাজ ভাষা আন্দোলনে এবং ছয় দফা ও উনসত্তরের আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। ১৯৭১ সালে নাগরিক সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাণ হারিয়েছেন। স্বাধীনতার পরেও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে বা জাহানারা ইমামের আন্দোলনে নাগরিক সমাজ অংশ নিয়েছিল। ২০০৪ থেকে ২০০৫ সালের সৎ ও যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনের কথাও স্মরণ করার মতো। বাংলাদেশের ইতিহাসে যখনই রাজনৈতিক উচ্চবর্গ আর নাগরিক সমাজের উচ্চবর্গেরা একত্রে কাজ করেছে, তখনই এ দেশে প্রগতির ধারা অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের মূলধারার নাগরিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের, অসাম্প্রদায়িক চেতনার এবং প্রগতিশীল শক্তি। রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে প্রগতিশীল ধারার সম্মিলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যেমন এসেছে, তেমনই স্বৈরাচার হটিয়ে গণতন্ত্রেও উত্তরণ ঘটেছে; পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির ক্ষেত্রে এই দুই ধারা একসঙ্গে কাজ করেছে।

সমস্যাটা হয়েছে অন্যত্র। আমরা দুই ধরনের রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয় শ্রেণি দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত, ক্ষমতায়িত রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয় শ্রেণি; দ্বিতীয়ত, ক্ষমতার বাইরের রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয় শ্রেণি। ক্ষমতার বাইরে থাকলে রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয়রা নাগরিক সমাজকে তার সহায়ক মনে করেছে, কিন্তু ক্ষমতায় থাকলে মনে করছে প্রতিপক্ষ। এই দুর্বলতা থেকেই সহায়ক শক্তিকে তারা প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। তার ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা থাকলে সহায়ক শক্তিকে সে প্রতিপক্ষ বানাত না।

এখন তো আবার বিকল্প নাগরিক সমাজও আছে। হেফাজতে ইসলামের মতো গোষ্ঠীকে আমি বিকল্প নাগরিক সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করি। মূলধারার নাগরিক সমাজ প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের মূল্যবোধ লালন করে। সংখ্যার দিক থেকে ভাবলে কিন্তু বিষয়টি ভিন্ন। একদিকে সংখ্যার প্রভাব, আরেক দিকে নৈতিক প্রভাব। নাগরিক সমাজের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে প্রগতিশীল উচ্চবর্গীয়দের দ্বন্দ্ব নিরসন করা না গেলে নতুন কোনো রাজনৈতিক বোঝাপড়া হবে না। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছে। সেটা একটা বাজে নির্বাচন ছিল, তবে তাতেও একধরনের সমঝোতা ছিল। তথাকথিত এক–এগারোর ঘটনায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয়দের সঙ্গে নাগরিক সমাজের সমঝোতা হয়নি। এ কারণে একধরনের রাজনৈতিক বিকৃতি ঘটেছে।

আমরা মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান দিয়েছি, কিন্তু এর দায় শোধ করিনি। এ প্রসঙ্গে আমি তিনটি বিষয় নিয়ে বলব। প্রথমত, ইতিহাস। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো হীন উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত ও বিতর্কিত করেছে। আমরা বিভিন্ন লোকের অবদান অস্বীকার করি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে জাতীয় মতৈক্য থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা বৈষম্য দূর করা, যা হয়নি। আয়, ভোগ, সম্পদ, নিরাপত্তার অধিকার—এসব ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের দুর্বলতা। নাগরিকেরা যদি ভোট দিয়ে নিজেদের ক্ষমতায় নিজেদের পছন্দের প্রার্থী বসাতে না পারে, তা হলে তো কিছুই হলো না। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা তো গণতন্ত্রের চেতনা। আমরা মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান দিচ্ছি, অথচ দায় শোধ করছি না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হয়ে উঠেছে। এটা এখন আর শুধু বাংলার কথা বলে না। বাংলাদেশে ৩৮টি ভাষা আছে। জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে শুধু বাঙালিদের কথা বলা আর চলে না। এই দেশের অন্য ভাষার নাগরিকদেরও সমান অধিকার আছে। তাদের আলাদা পরিচয় রক্ষার দায়িত্বও আমাদের। এমনকি এখানে একটি উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীও আছে। এঁরা যাঁরা এখানে লেখেন, তাঁদের কলকাতা গিয়ে বই ছাপাতে হয়। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যত বাড়বে, আমাদের সংস্কৃতি তত সমৃদ্ধ হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের মনে ভয় ছিল বন্দুকের। যে মানুষটা ঘর থেকে বের হলো, সে আদৌ ফিরবে তো? এই ভয়। আমরা এখনো ভয়ের আবহাওয়ার মধ্যেই রয়ে গেছি। কী করব, কী বলব, কী বলা উচিত, কেউ যদি শুনে ফেলে—এ ধরনের নানা ভয় আমাদের জীবনযাত্রাকে সংকুচিত করে রাখছে। এ রকম ভয়ের আবহাওয়ায় কি সুস্থভাবে রাজনীতি করা সম্ভব?

সাধারণ মানুষের মধ্যেও গণতন্ত্রের খুব চর্চা আছে বলে মনে হয় না। ধর্মীয় উগ্রবাদীরা তাহলে এতটা ক্ষমতাশালী হতে পারত না। আহমদিয়াদের ওপর সম্প্রতি যে ঘটনাটা ঘটে গেল, কোনো সভ্য দেশে কি এটা সম্ভব? কেউ এ নিয়ে কথাও বলছে না। গণতন্ত্রের চর্চা তাহলে কোথায় থাকল? কোনটা আসল ইসলাম বা আসল হিন্দুধর্ম—এসব নিয়ে তো আগে কখনো ঝগড়া দেখিনি। তখন শিয়া, সুন্নি, আহমদিয়ারা একসঙ্গে থাকত। এখন এসব বিতর্ক ওঠার কারণ কী। এখন কেন পারছে না?

মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে গেছে। যারা ক্ষমতায় যাচ্ছে, তারা ক্রমাগত পেশিশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। মানুষ যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা রাখতে পারে না, যখন বোঝে পুলিশ পুলিশের কাজ করতে পারছে না, তখনই সে নিয়তি বা অলৌকিকের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে।

অর্থনীতিতে যে আমরা অনেক এগিয়েছি, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু টাকা খরচ করে যেসব অবকাঠামো আমরা তৈরি করছি, তা তো মানুষই ব্যবহার করবে। প্রশ্ন হলো, সেই মানুষ কতটুকু এগোল। ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে দিন দিন তো তারা পেছনে চলে যাচ্ছে। সমাজে ধর্ম থাকবেই। আমাদের মধ্যে সব সময়ই সেটা ছিল। কিন্তু সেটা নিয়ে কখনো এত উত্তেজনা হতো না। এর একটি কারণ সম্ভবত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও।

মাদরাসা করে দেওয়ার কথা যত শুনতে পাই, স্কুল করে দেওয়ার কথা তত নয়। বহুদিন থেকে মসজিদভিত্তিক প্রশিক্ষণ ক্লাস নেওয়া হয়। যারা এগুলো করছে, তারা তা করছে অনেক পরিকল্পিত ও সুসংগঠিতভাবে। তারা একে মিশন হিসেবে ধরে কাজ করছে। আমাদের সংস্কৃতিচর্চার তো সে রকম কোনো উদ্যোগ নেই।

স্বাধীন হওয়ার আগে আমাদের অবস্থান ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ২৫ বছর ধরে আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম-যুদ্ধ করেছি। এ কারণে স্বাধীনতার পরপর প্রশ্নাতীতভাবে আমাদের মনে হয়েছিল যে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র পেয়ে গেছি। কারণ, এর জন্যই তো আমরা যুদ্ধ করেছি। এটা একটা গরিব দেশ, কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, অনেক জনসংখ্যা, বিপুল মানুষ শিক্ষাবঞ্চিত, এত মানুষের খাবার আসবে কোত্থেকে, এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ভিক্ষ হবে, আমরা পুনর্গঠন করব কীভাবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমস্যাকেই তখন আমাদের কাছে প্রধান বলে মনে হয়েছে।

তখন মনে হয়নি যে এ চিত্রটা উল্টে যাবে। আমাদের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক সাম্য অর্জনের। চার বছরের আগেই আমরা স্বৈরতন্ত্রের পথে হাঁটতে শুরু করলাম। এরপর সামরিক শাসন শুরু হলো, ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি কাটা পড়ল। এত দ্রুতই যে আবার সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণা ফিরে আসবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

মুক্তিযুদ্ধের একটা পটভূমি আছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত পুরো পাকিস্তানি শাসনামলে চলেছে আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সেখানে আমরা ভেবেছি যে গণতন্ত্রের কথা। ভেবেছি গণসংহতি থাকবে, সাংবিধানিক দর–কষাকষির মাধ্যমে সবকিছুর মীমাংসা হবে। আবার মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে কিছু নতুন উপাদানও আমাদের প্রত্যাশায় যুক্ত হলো। পাকিস্তান আক্রমণ শুরু করলে অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামতে হয়েছে। যুদ্ধে ব্যাপক গণহত্যা ও সহিংসতা হলো। আমাদের সমাজে বড় একটি আঘাত পড়ল। আগে আমাদের প্রত্যাশা ছিল হয়তো সংসদীয় গণতন্ত্রব্যবস্থার। পাকিস্তানের বিপরীতে ভারত তখন মডেল। তরুণেরা যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মনে হলো যে স্বাধীন দেশে একটা প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটে যাবে। অন্য যেসব দেশে এ ধরনের যুদ্ধ হয়েছে, তারা বছরের পর বছর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে, এর জন্য তাদের বিশেষ পরিকল্পনা বা বিশেষায়িত দল ছিল। আমাদের সে ধরনের কিছু ছিল না। অনেক উপদলীয় কোন্দলও ছিল। এত সংখ্যক তরুণের এই রূপান্তরিত প্রত্যাশার ব্যবস্থাপনা করা তখনকার নেতৃত্বের জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠল।

আমাদের ভালো যা কিছু পেয়েছি, তার কথাও বলতে হবে। প্রথমত, সামরিক বাহিনীর অনেক দেশে এখনো রাষ্ট্রক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করার মতো অবস্থায় আছে। সে তুলনায় আমরা অনেক উন্নতি করেছি। রাষ্ট্রকে সমরতন্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার করেছি, সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে এনেছি। ২০০৭–’০৮–এ আবার তারা ফিরে এলেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনেই ছিল। দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ আগের তুলনায় অনেক সুসংগঠিত হয়েছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ ধীরে ধীরে সুসংগঠিত হচ্ছে। এরাই গণতন্ত্র ও মুক্তমতের মূল শক্তি। তৃতীয়ত, গণতন্ত্র সম্পর্কে মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে। প্রথম দিকে আমরা বুঝতাম গণতন্ত্র বলতে শুধু রাজনৈতিক নেতাদের হাতে দেশের শাসন বোঝায়। এখন কিন্তু ‘গণতন্ত্র’ শব্দটি মানুষের কাছে আলাদা অর্থ তৈরি করে।

আমাদের গণতন্ত্রের দুটি দুর্বলতা আমি দেখি। একটির কথা আমি আগেই বলেছি, সেটি হলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মনীতির ওপরে কার্যকরভাবে দাঁড় করাতে না পারা। আইনসভা ও বিচার বিভাগকে আমরা আত্মনির্ভর না করায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে পারিনি। স্বাধীনতার প্রথম দশ বছরে আমাদের রাজনৈতিক চিত্র হত্যাকাণ্ড আর অভ্যুত্থান–পাল্টা অভ্যুত্থানে ভরা। এখনো রাস্তায় না নামা পর্যন্ত কোনো বিষয়েই আমরা সমঝোতা করতে পারি না। সহিংসতার মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চলতে পারে না।

আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণ এবং তা নিয়ে চর্চা করার প্রয়োজন ছিল। প্রথম দিকে এর চেষ্টাও যে ছিল। বঙ্গবন্ধু এসে দেখলেন সবকিছু ঠিকই আছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন। আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রবেশ করব। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপদলীয় কোন্দল দেখা দিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, তিনি দলের সভাপতি হবেন না, অন্য কেউ সেটা হবেন। সবাই আপত্তি জানিয়ে বলল, না, না, বঙ্গবন্ধুকেই হতে হবে। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা যেতে পারিনি। সে ধারাই এর পরে চলতে লাগল।

নিয়মতান্ত্রিক না হলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ব্যক্তির ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ে। তিনি যে প্রধানমন্ত্রী, এটাই তাঁর কর্তৃত্বের উৎস ছিল না। তিনি যে বঙ্গবন্ধু, সে কারণে এটা বরং হয়েছিল। কারণ, বঙ্গবন্ধু বললেই যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। তিনি দেশে আসার আগপর্যন্ত তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেনি। শুরু থেকেই আমাদের এ সমস্যাটা ছিল। প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম থাকলে চিত্রটা ভিন্ন রকম হতো।

এরপরে সামরিক শাসকেরা এসে তো সামরিক আইন দিয়েই দেশ চালিয়েছেন। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় মদদে রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। জিয়া আর এরশাদের শক্তির উৎস ছিল ক্যান্টনমেন্ট আর আমলাতন্ত্র। তারপরও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তখনো মোটামুটি নিজস্ব নিয়মে চলছিল। স্বৈরশাসকেরা সেখানে বড় হস্তক্ষেপ করেনি। ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আসার পর রাষ্ট্রীয় সংস্থা, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দলীয় লোকজনকে বসানো শুরু হলো। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি ক্রমাগত চলে গেল। রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ওপর আমরা জোর দিতে পারিনি। প্রথম দিকে চেষ্টা করা হলেও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গীকার আর থাকেনি।

তবে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে একধরনের আশা থাকতে হবে। এটা সত্য যে মানুষের অনেক অতৃপ্তি আছে। আবার তরুণ সমাজ পৃথিবী নিয়ে খুব আগ্রহী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা একত্র হয়, আবার ভেঙে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। একটা কাঠামোবদ্ধ উপায়ে তাদের একত্র করা দরকার। এ জন্য টেকসই সংগঠন প্রয়োজন। আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলো বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্বের।

আমরা অনেক সময় প্রতিবাদ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়া একটা বড় কর্তব্য। নইলে সমাজে মিথ্যা চলতে থাকলে মিথ্যাটাই সত্য হয়ে উঠবে। ভয়ে মানুষ নীরব হয়ে থাকে। কিন্তু মৃত্যু তো অনিবার্য। এই সত্যটা জেনে ভয়কে জয় করতে হবে। প্রতিবাদ করে যেতে হবে।