সালটা ১৯৪০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে এক বছর আগে। যুক্তরাজ্যের আকাশে অনবরত চক্কর দিচ্ছে হিটলারের যুদ্ধবিমান। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে যাচ্ছেন যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। প্রতিদিন বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে আসছে শত শত মৃত্যুর মিছিল।

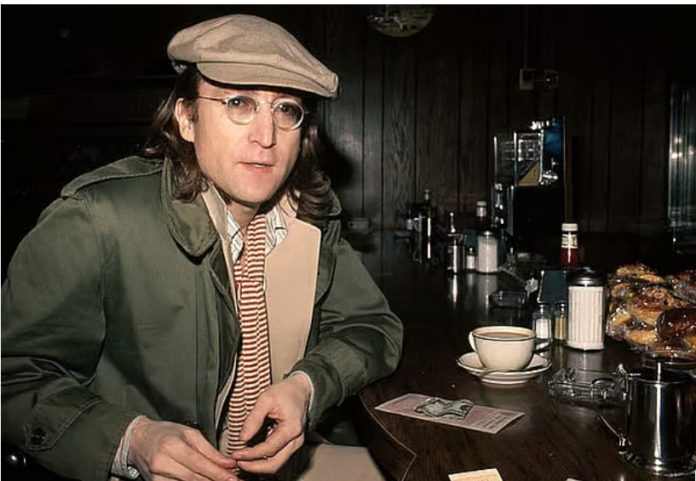

ওই বছরের আজকের দিনে, ৯ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের বন্দর শহর লিভারপুলের নিউক্যাসল রোডের একটি ছোট ফ্ল্যাটে জন্ম হয়েছিল জন লেননের। বাবা আলফ্রেড লেনন (ফ্রেডি লেনন নামেই পরিচিত) সে সময় লিভারপুলে ছিলেন না। নাবিক বাবাকে আগেই জাহাজে করে পাড়ি দিতে হয়েছিল অন্য দেশে।

মা জুলিয়া ছেলের নাম রাখলেন জন উইনস্টন লেনন। তিনি যে চার্চিলের ভক্ত ছিলেন, এই নামেই তা পরিষ্কার। কিন্তু স্বভাবে আমোদপ্রিয় ছিলেন জুলিয়া। তিনি একাকী এই সন্তানকে বড় করতে চাইলেন না। ওদিকে বাবা ফ্রেডির জাহাজ তখন শত্রুদেশের কবলে। কারাগারে যেতে হলো তাঁকে। জুলিয়ার সঙ্গে ফ্রেডির বিচ্ছেদ ঘটে গেল। শিশু লেননের বয়স তখন চার বছর। মা আরেকটা বিয়ে করলেন।

মায়ের বিয়ের পর লেননের আশ্রয় হলো খালা মিমির কাছে। মিমি-জর্জ দম্পতির সন্তান ছিল না। তাই আদর-আপ্যায়নের কমতি হলো না লেননের। তবে খালা মিমি স্নেহবৎসল হলেও ছিলেন কঠোর নিয়মপন্থী। অনেকটা মায়ের ঠিক উল্টো। প্রথমে ডোভডেল প্রাইমারি স্কুল, এরপর কেয়ারি হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন লেনন।

কীভাবে এল সংগীতসত্তা

প্রশ্ন হলো, লেননের মধ্যে সংগীতসত্তা এল কোথা থেকে? এর উত্তর, তাঁর মা ও বাবা দুজনই ছিলেন শিল্পী। দুজনই ভালো ব্যাঞ্জো, উকুলেলে বাজাতে পারতেন। মা-ই শিখিয়েছিলেন ছোট্ট লেননকে। মা নতুন সংসার পাতলেও নিয়মিত ছেলেকে দেখতে যেতেন। ছেলের শখ-আবদার পূরণের চেষ্টা করতেন যথাসাধ্য। একবার স্কুলে থাকতেই লেনন মায়ের কাছে একটি গিটার কিনে দেওয়ার আবদার করলেন। তরুণ বয়সে গিটার পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন লেনন। সারাক্ষণ পড়ে থাকতেন গিটার নিয়ে।

ভালো মাউথ অর্গান বাজাতে পারতেন লেনন। স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটিতে লিভারপুল থেকে এডিনবরা যেতেন। বাসে জানালার পাশে বসে মাউথ অর্গান বাজাতে বাজাতে লম্বা পথটা শেষ হতো তাঁর।

লেনন কোনো গানের স্কুলে পড়েননি। আলাদা করে তাঁর কোনো গানের শিক্ষকও ছিল না। ছোটবেলা থেকেই ছবি আকার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ ঝোঁক। তাই ১৯৫৭ সালে ১৭ বছর বয়সে ভর্তি হলেন লিভারপুল আর্ট কলেজে।

দুনিয়া তখন এলভিস প্রিসলির জাদুতে মাতোয়ারা। (এই শিল্পীও অকালপ্রয়াত। বেঁচে ছিলেন মোটে ৪২ বছর।) লেননও তাঁর বেজায় ভক্ত। এরই মধ্যে লিভারপুলের ম্যাথিউ স্ট্রিটের দ্য কাভার্ন ক্লাবে, যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে, গাওয়া শুরু করলেন লেনন ও তাঁর দুই বন্ধু পল ম্যাকার্টনি ও জর্জ হ্যারিসন। তাঁরা দুজনই লিভারপুলের বাসিন্দা। তবে তাঁরা পড়তেন ভিন্ন কলেজে।

কোয়ারিম্যান থেকে বিটলস

নিজের জগতে ভালোই ছিলেন জন লেনন। হঠাৎ মায়ের মৃত্যু এলোমেলো করে দিল তাঁর জীবন। রাস্তা পার হওয়ার সময় পুলিশের একটি গাড়ি আচমকা ধাক্কা দিল জুলিয়াকে। শিক্ষানবিশ লাইসেন্স নিয়ে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন একজন কনস্টেবল। হাসপাতালে মায়ের মুখ দেখেননি লেনন; কারণ, তিনি মায়ের হাসিমুখটিই মনে রাখতে চেয়েছিলেন।

মায়ের মৃত্যু লেননকে আরও একাকী করে দিল। এ সময় গানের মধ্যে নিজের সব দুঃখ ভোলার চেষ্টা করলেন তিনি। নিজে গান লিখতেন। লিখতেন পল ম্যাকার্টনিও। জর্জ হ্যারিসন বাজাতেন গিটার। আর জনি হাচ নামে একটি ছেলে বাজাতেন ড্রাম। এই চার ছোকরা মিলে বানালেন একটি ব্যান্ড—কোয়ারিম্যান।

দুই বছর পর তাঁরা গান করতে গেলেন জার্মানিতে। বেশ সাড়া পেলেন জন লেনন ও তাঁর দল। তত দিনে অবশ্য জনি হাচ দলে নেই। ড্রামার হিসেবে এসেছেন রিঙ্গো স্টার। কিন্তু কোয়ারিম্যান নামটা ঠিক কারও পছন্দ হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে ‘দ্য বিটলস’ নামটি ঠিক হলো।

ব্যান্ডের নাম ও নামের বানান নিয়ে বেশ কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। তবে সাধারণত লেননকেই নামকরণের কৃতিত্ব দেওয়া হয়, যিনি বলেছিলেন নামটি বিটল (beetle) পোকা ও বিট (beat)-এর মিলনে তৈরি হয়েছে। ২০০১ সালে এক সাক্ষাৎকারে পল ম্যাকার্টনি বিটলসের বিদঘুটে বানানের কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, ‘লেনন বিটলস (beetles) নামের প্রস্তাব করেছিলেন, তখন আমি বলি বিটলস (beatles) হলে কেমন হয়? কারণ, আমি ড্রামের বিট পছন্দ করি। তখন সবাই এটি বেশ পছন্দ করে।’

দ্য বিটলসের প্রথম স্টুডিও অ্যালবাম ‘প্লিজ প্লিজ মি’ মুক্তি পায় ১৯৬৩ সালের ২২ মার্চ। এর পরের বছর ‘আই ওয়ান্ট টু হোল্ড ইয়োর হ্যান্ড’ প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের।

প্রেম ও বিটলসের এক দশক

এ সময় জন লেননের জীবনে আসেন এক বছরের বড় সিনথিয়া পাওয়েল। অবশ্য তাঁরা দুজনই লিভারপুল আর্ট কলেজে পড়তেন। সেই থেকে পরিচয়, প্রেম। ১৯৬২ সালে লেনন ও সিনথিয়া বিয়ে করেন। এই বিয়েতে সবচেয়ে বেশি হতাশ যিনি হন, তিনি হলেন লেননের খালা মিমি। তিনি সিনথিয়াকে লেননের স্ত্রী হিসেবে একদম পছন্দ করতে পারেননি। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তাঁদের সংসার টিকে ছিল। এই দম্পতির একটি সন্তান জুলিয়ান লেনন।

পরিবার, সংসারে যা-ই ঘটুক, সারা দুনিয়া তখন বিটলস উন্মাদনায় মাতোয়ারা। টপ টেন চার্ট মানেই বিটলস। ‘ইন মাই লাইফ, হেল্প!’, ‘ইউ’ভ গট টু হাইড ইয়োর লাভ অ্যাওয়ে’, ‘নরওয়েজিয়ান উড’, ‘টুমরো নেভার নোজ’, ‘আই অ্যাম দ্য ওয়ালরুস’, ‘স্ট্রবেরি ফিল্ডস ফরএভার’, ‘হ্যাপিনেস ইজ আ ওয়ার্ম গান’, ‘কাম টুগেদার’-এর মতো একের পর এক গান সে সময় বিপুল জনপ্রিয়তা পায়।

১৯৬৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো শো করতে যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন বিটলস সদস্যরা। জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে নামতেই হাজারো ভক্তের একটু ছুঁয়ে দেখার সেকি প্রচেষ্টা! বিশ্বের যে বিমানবন্দরে যাচ্ছেন, সেখানেই হাজার হাজার ভক্ত। বলার অপেক্ষা রাখে না, ভক্তদের বড় অংশটাই ছিলেন তরুণী। কারণ, বিটলসের চার সদস্যই ছিলেন তরুণ ও সুদর্শন।

মাত্র এক দশক টিকে ছিল বিটলস। ১৯৭০ সালে দলটি ভেঙে যায়। চারজনের ব্যক্তিত্বের সংঘাত ভেঙে যাওয়ার জন্য দায়ী, এমনটা বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার জন লেননের দ্বিতীয় স্ত্রী ইয়োকো ওনোকে দায়ী করেন। ইয়োকো ওনো ছিলেন জাপানি বংশোদ্ভূত মার্কিন শান্তিবাদী ও শিল্পী। বয়সে লেননের চেয়ে সাত বছরের বড় ইয়োকো ছিলেন সম্পদশালী পরিবারের মেয়ে। ১৯৬৯ সালে তাঁরা বিয়ে করেন।

লেনন ও ইয়োকো দুজনই যুদ্ধবিরোধী হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র-ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে লেনন লিখলেন ‘গিভ পিস আ চান্স’ (শান্তিকে দাও একটা সুযোগ)। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করায় লেননকে যুক্তরাজ্যে ফেরত পাঠাতে চেয়েছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। পরে অবশ্য লেনন গ্রিনকার্ড পেয়েছিলেন।

বিটলস ভেঙে যাওয়ার পর

১৯৭০ সালে বিটলস ভেঙে যাওয়ার পর নিজের মতো করে গাইতেন, লিখতেন লেনন। পাশাপাশি চালিয়ে যেতেন যুদ্ধবিরোধী প্রচারণা। বিখ্যাত ‘ইমাজিন’ গানটি লেনন ও ইয়োকো ওনোর যৌথ প্রচেষ্টার ফসল। দুজনে গিটার বাজাতে বাজাতে গানটির কথা লেখা হয়ে যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পণ্ডিত রবিশঙ্করের উদ্যোগে ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’-এ বিটলসের জর্জ হ্যারিসন ও রিঙ্গো স্টার অংশ নেন। কনসার্টে জন লেননের অংশ নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগ দিতে পারেননি তিনি।

১৯৭৫ সালের ৯ অক্টোবর লেনন-ইয়োকোর প্রথম সন্তান শন লেননের জন্ম হয়। বাবা-ছেলের একই দিনে জন্ম! সন্তান জন্মের পর গানের জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন লেনন। সাংসারিক ও ব্যবসায়িক সবকিছু দেখতেন ইয়োকো। পাঁচ বছর বিরতির পর আবার ১৯৮০ সালে গানের জগতে ফেরেন লেনন। গণমাধ্যম আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাঁর সামনে। নতুন করে সামনে আসতে থাকে তাঁর গান।

সেই শীতল রাত

১৯৮০ সালের ৮ ডিসেম্বর। রাত তখন ১১টার কাছাকাছি। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে বাসার দিকে রওনা হলেন জন লেনন, সঙ্গে জীবনসঙ্গী ইয়োকো ওনো।

সে রাতে তীব্র শীতে যেন কাঁপছিল নিউইয়র্ক শহর। পেঁজা তুলার মতো তুষার পড়ছিল।

‘ডাকোটা’ নামে তাঁদের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে ড্রাইভওয়ে পর্যন্ত যাওয়ার পথ। জায়গাটা একটু অন্ধকারমতো। ড্রাইভওয়ের আগে একটা পাথরের আর্চওয়ে।

লেননের লিমুজিনটা আর্চওয়ের সামান্য একটু আগে থেমে গেল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে লেনন ও ইয়োকো ওনো তখন ভবনের ফটকে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ঠিক তখনই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন ২৫ বছরের মার্ক চ্যাপম্যান। এই তো সেই লেনন, যাকে তিনি খুঁজছেন! আস্তে করে ডাক দিলেন। এর মধ্যে পকেট থেকে বের করে ফেলেছেন স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন কোম্পানির পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলবারটি। কাছাকাছি দূরত্বে থেকে গুলি করলেন একে একে চারটি।

শীতল রাতের নীরবতা ভাঙল যেন। শাঁ শাঁ করে ছুটে এল পুলিশের গাড়ি। তড়িঘড়ি করে লেননকে নেওয়া হলো হাসপাতালে। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। পুলিশ গ্রেপ্তার করল চ্যাপম্যানকে। তখনো তাঁর হাতে ছিল লেননের ডাবল ফ্যান্টাসি অ্যালবামের কপি।

শারীরিকভাবে প্রস্থান ঘটল বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারের।

কেন খুন হলেন

প্রশ্ন হলো, মার্ক চ্যাপম্যান কেন লেননকে খুন করলেন? তিনি তো তাঁর ভক্ত ছিলেন। যেদিন রাতে তিনি লেননকে গুলি করলেন, সেই বিকেলেই নিয়েছিলেন অটোগ্রাফ।

বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায়, ষাটের দশকের মাঝামাঝি লেনন বিটলসের জনপ্রিয়তা বোঝাতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘আমরা যিশুর চেয়ে বেশি জনপ্রিয়।’ তাঁর এই বক্তব্যে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। সম্ভবত চ্যাপম্যানও তাঁদের একজন। আবার গণমাধ্যমে লেননের বেশি বেশি উপস্থিতি এবং তাঁর আয়েশি জীবনযাপনও পছন্দ করতে পারেননি চ্যাপম্যান।

চ্যাপম্যান সে বছর (১৯৮০ সালের ৬ ডিসেম্বর) লেননকে খুন করতে হাওয়াই থেকে নিউইয়র্কে যান। এর আগে নভেম্বর মাসেও একবার তিনি নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মন পরিবর্তন করে হাওয়াই ফিরে যান।

এলিজাবেথ টেলর, জনি কারসনের মতো একাধিক তারকাকে হত্যার পরিকল্পনা ছিল পেশায় নিরাপত্তারক্ষী চ্যাপম্যানের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেনন তাঁর নির্মমতার শিকার হন। তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তাদের মতে, চ্যাপম্যান ছিলেন মূলত ‘বর্ডারলাইন সাইকোটিক’ ব্যক্তি বা সোজা কথায় মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত।

লেননের স্বপ্নের পৃথিবীর খোঁজে

সে রাতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে লেননের মৃত্যুসংবাদ। নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে বের হয় ১০ হাজার মানুষের মৌন মিছিল। বরফঝরা শীতের রাতে টরন্টো শহরে লেননের স্মৃতির প্রতি মোমবাতি জ্বালান ৩৫ হাজার ভক্ত। সারা বিশ্বের কোটি কোটি ভক্ত হয়ে পড়েন শোকার্ত।

লেনন চেয়েছিলেন এমন একটা পৃথিবী, যেখানে কোনো যুদ্ধ নেই। নেই ক্ষুধা-দারিদ্র্য, নেই মানুষে মানুষে বিভেদ। এমনকি নেই কোনো ধর্ম, স্বর্গ বা নরক। এক আকাশের নিচে সব। নেই কোনো সীমান্তরেখা। ৫৪ বছর আগে লেখা সেই গানের প্রাসঙ্গিকতা কি আজকের দুনিয়ায় কোনো অংশে কম? আমরা কি পেয়েছি লেননের কাঙ্ক্ষিত সাম্যের পৃথিবী? ক্ষুধার জন্য কাঁদছে গাজার শিশুরা, মায়েরা। আমরা যখন সুস্বাদু খাবার মুখে তুলি, তখন কি গাজার অভুক্ত শিশুদের কথা মনে পড়ে এবং আমাদের আত্মা কেঁপে ওঠে?

তাই প্রশ্ন, সারা দুনিয়ায় যেভাবে বিভেদ, হিংসা, ঘৃণা বাড়ছে, তাতে কোনো দিন কি পাওয়া যাবে লেননের স্বপ্নের সেই পৃথিবীর খোঁজ?

আমরা কখনো সেই পৃথিবী পাব কি না, তা জানি না। কিন্তু একটা পুরোনো ভিনাইল রেকর্ডে জন লেননের কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলে সময় যেন থমকে যায়। ‘Imagine all the people living life in peace…’ এই কথাগুলো শুধু গানের লিরিক্স নয়, এটি এক স্বপ্নের আহ্বান। এমন একটি পৃথিবী, যেখানে সীমান্তের দেয়াল ভেঙে পড়ে, ধর্মের নামে রক্তপাত থামে, আর লোভের আগুন নিভে যায়। কিন্তু সেই স্বপ্ন কি শুধু কল্পনার ছায়া, নাকি আমরা সত্যিই তাকে ছুঁতে পারি?

আজকের পৃথিবীতে আমরা এখনো দেশের পতাকা নিয়ে ঝগড়া করছি, ধর্মের নামে মানুষ মারছি। তবু আশার আলো জ্বলছে। গত কয়েক দশকে পরমাণু যুদ্ধের ভয় কিছুটা হলেও কমেছে আন্তর্জাতিক চুক্তির কারণে। পরিবেশ আন্দোলনের ফলে গ্রিন এনার্জি ছড়িয়েছে, আর যুবকেরা রাস্তায় নেমে ক্লাইমেট স্ট্রাইক করছে। ‘এখনো আমাদের আছে একজন গ্রেটা থুনবার্গ—যে তরুণী নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে ইসরায়েলের রক্তচক্ষুকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। এগুলো কি না লেননের সেই ‘ইমাজিন’-এর ছোট ছোট অংশ?

শান্তির পৃথিবী পাওয়া যাবে কি না, তা নির্ভর করে আমাদের ওপর। লেনন বলেছিলেন, ‘You may say I’m a dreamer…’। আমাদের শুরু করতে হবে ছোট থেকে—একটা হাসি দিয়ে প্রতিবেশীকে, একটা বই শেয়ার করে বন্ধুকে, কিংবা একটি গাছ লাগিয়ে পৃথিবীকে সাহায্য করতে পারি আমরা। স্কুলে শান্তির শিক্ষা, অফিসে সহানুভূতি ছড়ালে ধীরে ধীরে স্বপ্নটা বাস্তবে রূপ নেবে। কারণ, শান্তি কোনো দেশের উপহার নয়; এটি আমাদের সবার দায়িত্ব।

কাজী আলিম-উজ-জামান