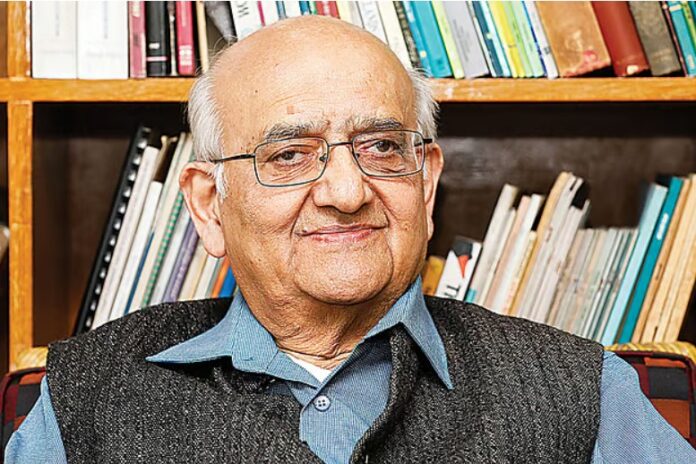

বাংলাদেশে সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে জুলাই গণ–অভ্যুত্থান বহু নতুন প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে। রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতির প্রশ্নগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো মোকাবিলা করছেন। সেই প্রেক্ষাপটে সংস্কার, নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান। লেখাটি প্রকাশিত হবে দুই পর্বে। আজ প্রকাশিত হলো প্রথম পর্ব।

ক. এক শাসকের পতনের পথরেখা

জুলাই-আগস্ট গণ–অভ্যুত্থানের যাত্রাপথ

জুলাই-আগস্ট গণ–অভ্যুত্থানের যাত্রা যে পথে শুরু হয়েছিল, শেখ হাসিনার অচিন্তনীয় এক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত রূপ নেয়। তাঁর শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণ–আন্দোলন মোকাবিলায় তিনি ওই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। শিশুসহ সাধারণ নাগরিক এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের গুলি করতে আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে তিনি রাজনৈতিক ও নৈতিকতার দিক থেকে অমার্জনীয় এক কাজ করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ, র্যাব ও বর্ডার গার্ডের পথে না হেঁটে সেনাবাহিনী নির্দেশটি মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তা না হলে একটি গণহত্যা ঘটে যেতে পারত।

মানুষের ওপর গুলি চালানোর জন্য সেনাবাহিনীকে সর্বশক্তি প্রয়োগের যে নির্দেশ শেখ হাসিনা দিয়েছিলেন, সেনাবাহিনী সেটি না মানায় পুরো ঘটনার মোড় বদলে গিয়েছিল। এর পরিণতিতে ৫ আগস্ট ৪৫ মিনিটের নোটিশে তাঁকে গণভবন ছাড়তে হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর সেনাবাহিনী গুলি চালাতে রাজি না হওয়ার কারণে সরকার পরিবর্তনের ঘটনা এটিই প্রথম নয়।

১৯৯০ সালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পতনের সময়ও একই ঘটনা ঘটেছিল। তখন সেনাপ্রধান নুরুদ্দিন খান তাঁর সর্বাধিনায়কের (রাষ্ট্রপতি) সমর্থনে সেনা মোতায়েন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে বিএনপির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রক্ষায় সেনা মোতায়েনের প্রস্তাব খারিজ করে দেন সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ। এর মধ্য দিয়ে তিনি সেনা-সমর্থিত ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহায়তা করতে উদ্যোগী হন। তাঁকেও বেছে নিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। তাঁর ভাই মেজর সাঈদ এস্কান্দার আর মইন ইউ আহমেদ ছিলেন একই ব্যাচের।

এসব ঘটনা থেকে মনে হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ রয়েছে, যা ব্যক্তিগত আনুগত্যের ঊর্ধ্বে। ঐতিহাসিকভাবে যখন কোনো অজনপ্রিয় সরকারের সুরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন তা প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা দেখিয়েছে সেনাবাহিনী। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে এ ধরনের নজির কেমন আছে, আমি জানি না।

মানুষের ওপর গুলি চালানোর জন্য সেনাবাহিনীকে সর্বশক্তি প্রয়োগের যে নির্দেশ শেখ হাসিনা দিয়েছিলেন, সেনাবাহিনী সেটি না মানায় পুরো ঘটনার মোড় বদলে গিয়েছিল। এর পরিণতিতে ৫ আগস্ট ৪৫ মিনিটের নোটিশে তাঁকে গণভবন ছাড়তে হয়।

যেটি ঘটেছে, জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী তা হলো, শেখ হাসিনার নির্দেশে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে প্রায় ১ হাজার ৪০০ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন তরুণ। অধ্যাপক ইউনূসের অনুরোধে ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের ঘটনা অনুসন্ধান করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর)। জাতিসংঘ পাঁচ শতাধিক পাতার তথ্যসমৃদ্ধ একটি প্রতিবেদন দিয়েছে। প্রতিবেদনটি আমাদের কাছে জুলাই ও আগস্টের ঘটনাগুলো নিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য হিসেবে কাজ করবে। প্রতিবেদনটি সম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত নিজেদের বার্ষিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেছে ওএইচসিএইচআর। দেশের নাগরিকদের হত্যার নির্দেশ দেওয়ার জন্য ঢাকায় শেখ হাসিনা ও তাঁর সহযোগীদের যে বিচার হতে যাচ্ছে, সেখানেও সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করবে এই প্রতিবেদন। তবে ওএইচসিএইচআরের সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর সুনির্দিষ্ট কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে, যাতে বিচারের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা ও বাইরের তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা যায়।

শেখ হাসিনার শাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা ২০২৪ সালের জুলাই মাসে হ্রাস পেতে শুরু করেনি। বিরোধীদের নির্বিচার গ্রেপ্তার, নাগরিকদের গুম, নির্যাতন, গণমাধ্যমের ওপর দমন–পীড়নের মাধ্যমে মানবাধিকারের লঙ্ঘনও শেখ হাসিনার ১৬ বছরের অগণতান্ত্রিক শাসনকে কালিমালিপ্ত করেছে। প্রশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূলে যে অপশাসন ছিল, ইউনূসের গঠন করা বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে তা উঠে এসেছে। নানা অগ্রগতি সত্ত্বেও একটি টাস্কফোর্সের তৈরি শ্বেতপত্রে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অনেক অপকর্ম চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো পর্দার অন্তরালে থাকা অন্ধকারকে সামনে এনেছে। এসব অপকর্মের মাত্রা হতবাক করে দেওয়ার মতো। তা অর্থনীতির ওপর, বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে। তিনটি ভুয়া নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখা নাগরিকদের চোখে শেখ হাসিনাকে আরও অবৈধ করে তুলেছিল।

শেখ হাসিনার শাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা ২০২৪ সালের জুলাই মাসে হ্রাস পেতে শুরু করেনি। বিরোধীদের নির্বিচার গ্রেপ্তার, নাগরিকদের গুম, নির্যাতন, গণমাধ্যমের ওপর দমন–পীড়নের মাধ্যমে মানবাধিকারের লঙ্ঘনও শেখ হাসিনার ১৬ বছরের অগণতান্ত্রিক শাসনকে কালিমালিপ্ত করেছে।

সীমান্তের ওপারের বিচ্যূত দৃষ্টিভঙ্গি

বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড এবং শেখ হাসিনার অন্তরঙ্গ পুঁজিপতি চক্রের লাগামহীন দুর্নীতি তাঁর এবং তাঁর দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি করেছে এবং তা নিজেই আমাদের পরিস্থিতি মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকার–সংশ্লিষ্ট হত্যাকাণ্ড, নির্বাচন–জালিয়াতি, মানবাধিকারের পদ্ধতিগত লঙ্ঘন এবং শিল্পপর্যায়ের দুর্নীতি ভারত সরকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে বলে মনে হচ্ছে। ভারতে ক্ষমতাসীন দলের লোকজন গণমাধ্যমে ইউনূস–সরকারকে নিয়ে খেয়ালখুশিমতো কথা বলে যাচ্ছেন, শেখ হাসিনার পতন নিয়ে পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক বয়ান প্রচার করছেন। সৌভাগ্যবশত ভারতের সব বিশ্লেষক এই মিথ্যা বয়ানে বিশ্বাস করেন না। যদিও বাংলাদেশের ভারতীয় শুভাকাঙ্ক্ষীরা এই অভ্যুত্থানের অন্ধকার প্রেক্ষাপট এবং এর পরিণতি সম্পর্কে কম কথা বলছেন বা কিছুই বলছেন না। বর্তমান ঘটনাবলি নিয়ে তাঁদের মন্তব্য যতই ভালো হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা এসব ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা নিচ্ছেন, ততক্ষণ অবধি গল্পটা অসম্পূর্ণ ও ব্যাখ্যাহীন থেকে যাচ্ছে। আর তা বাংলাদেশিদের চোখে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা কমিয়ে দিচ্ছে এবং বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব তীব্রতর করে তুলছে।

ভারতে ক্ষমতাসীন দলের লোকজন গণমাধ্যমে ইউনূস–সরকারকে নিয়ে খেয়ালখুশিমতো কথা বলে যাচ্ছেন, শেখ হাসিনার পতন নিয়ে পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক বয়ান প্রচার করছেন। সৌভাগ্যবশত ভারতের সব বিশ্লেষক এই মিথ্যা বয়ানে বিশ্বাস করেন না।

সরকারি পর্যায়ে যেকোনো অর্থবহ আলোচনায় অংশ নিতে ভারত সরকার যে অনীহা দেখিয়ে যাচ্ছে এবং অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে আলাপ শুরু করতে প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রথম দিকে যে অনিচ্ছা দেখিয়েছেন, তা বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্কের পরিবেশকে আরও খারাপ করে তুলেছে। ভারতে শেখ হাসিনার অবস্থানের কারণে এ সম্পর্ক এরই মধ্যে আবিল হয়ে উঠেছে। বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশিকে ভিসা দেওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের অনীহাও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এর মাধ্যমে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতিবাচক অবস্থান সামনে এসেছে, যা আমাদের দুই দেশেরই স্বার্থের বিরুদ্ধে। বর্তমানে ভারতে পর্যটকদের সবচেয়ে বড় উৎস সম্ভবত বাংলাদেশ। কলকাতায় তাঁদের অনুপস্থিতির কারণে স্থানীয় ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে।

বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গুরুত্ব নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার এই প্রয়াস অবশেষে অগ্রগতি পায় সম্প্রতি ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের বৈঠকের মধ্য দিয়ে। বহুল প্রতীক্ষিত ওই বৈঠকে দুই পক্ষের অভিন্ন উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। ওই সাক্ষাতের সময় মোদিকে একটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন ইউনূস। ২০১৫ সালের ওই ছবিতে তাঁকে একটি বিশেষ সম্মাননা দিতে দেখা যায় মোদিকে। ভারতজুড়ে ইউনূসকে যে কতটা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়, ওই ছবির মাধ্যমে সেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ব্যাংককের সাক্ষাৎ হয়তো উভয় পক্ষের সাদৃশ্যপূর্ণ বয়ানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। তবে তা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, আরও নিয়মিত ও অর্থবহ সংলাপ আবার শুরু করা যেতে পারে। আগাম কোনো নোটিশ ছাড়াই ভারতের বিমানবন্দর ব্যবহার করে কার্গোতে করে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুযোগ (ট্রান্সশিপমেন্ট) স্থগিত করার ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয় না।

বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গুরুত্ব নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার এই প্রয়াস অবশেষে অগ্রগতি পায় সম্প্রতি ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের বৈঠকের মধ্য দিয়ে।

ইতিহাসের বয়ানের পুনর্লিখন

ঢাকা থেকে পরিস্থিতি যেভাবে দেখা যাচ্ছে, তার প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় নিলে বোঝা যায়, এখানে বিকাশমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীলতা থেকে বহু দূরে অথবা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। শেখ হাসিনার শাসনের প্রকৃতি ও পরিণতি প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিয়েছে এবং বিবাদ-বৈরিতার অশুভ শক্তিগুলো আবার বেরিয়ে এসেছে। জামায়াতে ইসলামীর পুনর্জন্ম হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে তারা আরও প্রাসঙ্গিক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। বক্তৃতা-বক্তব্যে সংযম প্রদর্শন করলেও তাদের অন্যতম প্রধান একটি উদ্দেশ্য হলো ঐতিহাসিক বয়ান পুনরায় লেখা, যেন তাদের ১৯৭১ সালের বীর না হলেও অন্তত ভুক্তভোগী হিসেবে দেখানো হয়, যেখানে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভুল শত্রুর বিরুদ্ধে ভুল যুদ্ধে জড়িয়েছিল।

অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতারা যাঁরা এখন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন, তাঁদের একটি অংশ জামায়াতে ইসলামীর এই বয়ান নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করছেন। এ কারণে তাঁরা ১৯৭২ সালের সংবিধান বাতিলের দাবি তুলেছেন। রাজনৈতিক দৃশ্যপটে পথবিচ্যূত এই দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন ধ্বংস করা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এমন আরও কিছু কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। এসব হামলা বন্ধের জন্য ইউনূস অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তবে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে দৃঢ়তার ঘাটতি ছিল। ফলে আমাদের ইতিহাসকে নতুন করে লেখার স্বপ্ন দেখা গোষ্ঠীগুলোকে থামানো যায়নি।

ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরস্পরসাপেক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং তা দ্বিপক্ষীয় এবং স্বতন্ত্র রাখা উচিত। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে বিবেচনা না করে পারত না। আর সে কারণে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। নতুন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ চাইলে অর্থনৈতিক আদান–প্রদান ও মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে।

আওয়ামী লীগের সদস্য, এমনকি তাঁদের সন্দেহভাজন সহযোগীদের ওপর হামলার জন্য জড়ো হওয়া উচ্ছৃঙ্খল জনতা এখন পর্যন্ত দায়মুক্তি পেয়ে আসছে। এটি লুটতরাজে আগ্রহী দুষ্কৃতকারীদের বৃহত্তর একটি গোষ্ঠীকে ছাড়পত্র দিয়েছে, যারা বিগত সরকারের সহযোগী তকমা দিয়ে যে কারও বাড়িতে হামলা চালাতে পারে। উচ্ছৃঙ্খল জনতার সহিংসতার বিরুদ্ধে সরকারের এই অক্ষমতা তথাকথিত নীতিপুলিশের ভূমিকা একটি গোষ্ঠীকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই গোষ্ঠী মনে করে, নতুন ব্যবস্থা তাদের অসহিষ্ণু বহুত্ববাদবিরোধী বিশ্বাস বাস্তবায়নের জন্য আরও বেশি অনুকূলে। এসব গোষ্ঠী তাদের মূল্যবোধ শুধু নারীদের ওপরই নয়, অন্যান্য দুর্বল সম্প্রদায়ের ওপরও চাপিয়ে দিতে চায়।

বাংলাদেশ ও দেশের বাইরের কিছু বিশ্লেষক যুক্তি দিয়েছেন, ১৯৪৭ বনাম ১৯৭১ নিয়ে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক যে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব ছিল, তা এখনো মিটে যায়নি, যদিও আঞ্চলিক পটভূমিতে উল্লেখ করার মতো প্রাসঙ্গিক কিছু পরিবর্তন এসেছে। যাঁরা শুধু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়ে অস্বস্তিতে ছিলেন না; বরং বাংলাদেশের জন্মেরই বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরাই এই বিতর্ক উসকে দিয়েছেন, যা খোলাখুলিভাবে মোকাবিলা করা হয়নি। আর তাই এটি কখনো সমাধান হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ যে অসংখ্য সমস্যার মুখে রয়েছে, তা জরুরি ভিত্তিতে সমাধানের ক্ষেত্রে এর বাস্তবিক প্রাসঙ্গিকতা হয়তো তেমন নেই। তবে আমরা আমাদের আন্ত–আঞ্চলিক সম্পর্ককে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করব; সে ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

বাংলাদেশ ও দেশের বাইরের কিছু বিশ্লেষক যুক্তি দিয়েছেন, ১৯৪৭ বনাম ১৯৭১ নিয়ে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক যে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব ছিল, তা এখনো মিটে যায়নি, যদিও আঞ্চলিক পটভূমিতে উল্লেখ করার মতো প্রাসঙ্গিক কিছু পরিবর্তন এসেছে।

১৯৭১ সালের ঘটনাবলির আলোচনা এমন কিছু রাজনৈতিক শক্তিকে সামনে নিয়ে এসেছে, যারা ভারতবিরোধী মনোভাব পোষণ করে। মনে করা হয়, হাসিনা–পরবর্তী বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি সেই বিদ্বেষকে আরও জোরালো করছে। ভারতের প্রতি এই মনোভাবকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আরও উসকে দিচ্ছেন কিছু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সার। এঁদের কেউ কেউ দেশের বাইরে থেকে কাজ করছেন। ‘ভারতপন্থী’ বলে আখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা চালাতে তাঁরা তাঁদের অগুনতি ফেসবুক অনুসারীদের উৎসাহিত করেছেন, যদিও সেই আখ্যা একেবারে ভিত্তিহীন।

১৯৭১ বিরোধী এই বয়ানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন টেলিভিশনের টকশো অনুষ্ঠান, ছাপা পত্রিকা এবং কিছু জনপরিসরে প্রতিরোধ চলছে। তবে জোরালোভাবে প্রকাশ্যে কথা বলার ক্ষেত্রে তথাকথিত উদারপন্থী বা ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী পিছিয়ে আছে, যেমনটা আওয়ামী লীগের শাসনামলেও দেখা গিয়েছিল। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার ও জনরোষের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় উদারপন্থীদের মধ্যে এমন দ্বিধা তৈরি হয়েছে।

ভারত থেকে, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এবং দেশটির কিছু সাবেক কূটনীতিক ইউনূস সরকারের প্রতি যে স্পষ্ট বৈরিতা দেখিয়েছেন, তাতে বাংলাদেশের মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের একটি ঝোঁক তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি ও নাগরিক সমাজ—উভয় পর্যায়েই এমন প্রবণতা দেখা গেছে। ১৯৭৫ সাল–পরবর্তী সরকারগুলোর মধ্যেও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। দৃশ্যত বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্যবাদী প্রভাব ঠেকাতে পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে এমনটা করা হয়েছিল। তখন দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ছিল ভারতের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন–সমর্থিত একটি কৌশলগত শক্তি।

একবিংশ শতাব্দীর ধারাবাহিকতায় এসে সেই পুরোনো রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক শক্তি ভারতের প্রভাব ঠেকাতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক করার যে রঙিন যুক্তি দেখাচ্ছে, তা অর্থহীন। গত দুই দশকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্য পুরোপুরি পাল্টে গেছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ (ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে হিসাব) ভারত এখন বিশ্বমঞ্চে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এখন ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে। আর চীন ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী। বিপরীতে পাকিস্তানের অর্থনীতি এখন একপ্রকার ‘লাইফ সাপোর্টে’। কারাবন্দী ইমরান খানের দলের গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেটকে বানচাল করতে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন জোট এবং তাদের সামরিক সমর্থকদের চলমান পদক্ষেপে দেশটির শাসনব্যবস্থা অস্থিতিশীল অবস্থায় আছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক শক্তি ভারতের প্রভাব ঠেকাতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক করার যে রঙিন যুক্তি দেখাচ্ছে, তা অর্থহীন। গত দুই দশকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্য পুরোপুরি পাল্টে গেছে।

এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের সীমান্তের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার মতো সক্ষমতা পাকিস্তান তেমন একটা দেখায় না। প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম হলেও সেখানেও পাকিস্তানের চেষ্টা অনেকাংশেই অকার্যকর থেকে গেছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নের সূচকগুলোতে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে আছে। কৌশলগত বা অর্থনৈতিক যেভাবেই হোক, বিদ্যমান আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পাকিস্তান আমাদের জন্য তেমন কিছুই করতে পারবে না।

ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরস্পরসাপেক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং তা দ্বিপক্ষীয় এবং স্বতন্ত্র রাখা উচিত। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে বিবেচনা না করে পারত না। আর সে কারণে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। নতুন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ চাইলে অর্থনৈতিক আদান–প্রদান ও মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে।

ভারতকে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নয়ন ভারতের প্রতি উসকানিমূলক কোনো পদক্ষেপ নয়। তবে একটি বিষয় অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে এবং এটিকে ভারতের এঁকে দেওয়া লাল রেখা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে; তা হলো, পাকিস্তানি সংস্থাগুলো যেন বাংলাদেশ ভূখণ্ড ব্যবহার করে আমাদের প্রতিবেশী দেশে আন্তসীমান্ত জঙ্গি তৎপরতায় সহযোগিতার কাজটি আবারও শুরু করতে না পারে।

- আগামীকাল পড়ুন: একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথরেখা (দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

রেহমান সোবহান